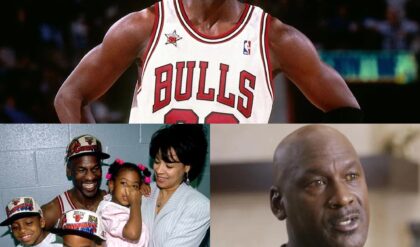

“Toda leyenda tiene una historia oculta, un momento que lo cambió todo. Para Michael Jordan, ese momento no fue cuando encestó el tiro ganador en las Finales de la NBA de 1998. Ni siquiera cuando se convirtió en el mejor jugador de baloncesto de la historia. Fue cuando fracasó, y una persona vio más allá de ese fracaso.

El sexto juego de las Finales de la NBA de 1998 estaba a punto de desarrollarse en el Delta Center de Utah. Cuando Michael pisó la cancha, el estruendoso público y la inmensa presión le resultaban familiares, pero algo era diferente. Mientras ajustaba los cordones de sus Air Jordans rojas y negras, escaneó las gradas y, de repente, se quedó helado. Allí, en la sección 113, fila 22, estaba un rostro que no había visto en 20 años: la mujer que había cambiado su vida, la señora Sarah Thompson, su profesora de geometría.

La visión de ella trajo una avalancha de recuerdos. Había sido dos décadas atrás cuando entró a su aula, destrozado tras ser cortado del equipo de baloncesto universitario. Recordaba las lágrimas que había intentado contener mientras sostenía la lista arrugada con los nombres de los seleccionados, o mejor dicho, con la ausencia del suyo. Ese día, la señora Thompson lo encontró y, en lugar de ofrecerle lástima, le ofreció esperanza.

‘A veces, señor Jordan, los ángulos más importantes en la vida no son los que se pueden medir con un transportador’, le dijo, con sus ojos amables atravesando su desesperación. Ese día lo cambió todo para él.

Cuando comenzó el juego, Michael sintió una extraña sensación, como si los ojos de la señora Thompson lo siguieran, instándolo a recordar las lecciones que le había enseñado. Pasó por su rutina de calentamiento, pero cuando el reloj del partido comenzó a correr, se sintió inusualmente nervioso. Falló su primer tiro. Luego otro. Y otro más. La multitud comenzó a murmurar, y Michael sintió el peso de sus expectativas aplastándolo.

Durante un tiempo fuera, miró de nuevo hacia la señora Thompson. Seguía allí, sosteniendo algo en sus manos: algo que nunca había abierto. Era la carta que ella le había dado el día de su graduación, una promesa que se había hecho a sí mismo de leerla cuando estuviera listo. Pero ahora, todo en lo que podía pensar era en la mujer que había creído en él cuando solo era un niño con un sueño.

Con los Bulls perdiendo por 12 puntos, Phil Jackson pidió un tiempo muerto. Mientras Michael caminaba hacia la banca, sintió el aroma familiar del gimnasio: el olor a madera pulida y sudor. Le recordó aquellas sesiones matutinas con la señora Thompson, donde pasaban horas discutiendo ángulos, trayectorias y la matemática del baloncesto. Ella le había enseñado que cada tiro era un cálculo, cada movimiento un rompecabezas geométrico.

Recuerda, Michael,” le había dicho, “cuando enfrentes un desafío, busca los ángulos. Siempre hay un camino.”

Cuando regresó a la cancha, Michael sintió un cambio dentro de él. La energía nerviosa que lo había atormentado fue reemplazada por determinación. Ya no jugaba solo para él; jugaba por la señora Thompson, por las lecciones que ella le había inculcado.

El reloj avanzaba y los Jazz seguían al frente. Michael botó el balón en la parte superior de la llave, calculando los ángulos en su mente. Observó a los defensores moverse, sus posiciones cambiando como piezas en un tablero de ajedrez. Recordó la voz de la señora Thompson: “Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Usa su fuerza para crear tu propio espacio.”

Con solo unos segundos en el reloj, Michael hizo su jugada. Fingió ir a la izquierda, viendo cómo el defensor se inclinaba, y luego giró a la derecha, creando el espacio que necesitaba. La multitud contuvo la respiración mientras se elevaba para lanzar. El tiempo pareció detenerse y, en ese momento, pudo ver a la señora Thompson en las gradas, con los ojos llenos de aliento.

El balón salió de sus manos en el ángulo perfecto, justo como ella le había enseñado. Se arqueó en el aire y, por un instante, todo pareció suspendido en el tiempo. La multitud estalló cuando el balón atravesó la red, asegurando la victoria para los Bulls.

Mientras sus compañeros corrían a celebrarlo, los ojos de Michael estaban fijos en la señora Thompson. Corrió hacia ella, el ruido de la arena desvaneciéndose en el fondo. Lágrimas corrían por su rostro, y en su mirada, Michael pudo ver el orgullo reflejado.

¡Lo lograste, Michael!” exclamó ella, levantando el papel doblado que él nunca había abierto. “¡Cumpliste tu promesa!”

Michael tomó el papel de sus manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza. Al desplegarlo, vio la fecha: 15 de octubre de 1978, el día después de haber sido cortado del equipo. Debajo, había un simple diagrama de una cancha de baloncesto, marcado con el punto exacto desde donde acababa de hacer el tiro ganador del campeonato.

Las palabras escritas debajo del diagrama le cortaron la respiración: “Hoy, un joven entró a mi aula cargando el peso del fracaso sobre sus hombros. Aún no lo sabe, pero este fracaso se convertirá en su mejor maestro.”

En ese momento, Michael lo comprendió. No se trataba solo de baloncesto; se trataba de la vida. Se trataba de creer en uno mismo, de convertir los fracasos en oportunidades y de encontrar los ángulos correctos para superar los obstáculos.

Cuando miró a la señora Thompson, entendió que su fe en él no solo había moldeado su carrera, sino su esencia misma.

“Gracias,” susurró, con lágrimas rodando por su rostro. “Gracias por creer en mí.”

La señora Thompson sonrió, con los ojos brillando de orgullo. “Siempre lo tuviste dentro de ti, Michael. Solo necesitabas verlo por ti mismo.”

Y en ese instante, rodeado por los vítores del público y el amor de una maestra, Michael Jordan supo que su mayor victoria no había ocurrido solo en la cancha. Había comenzado 20 años atrás, en el aula 234, donde una maestra vio en un jugador rechazado el futuro de un campeón—no solo en el juego, sino en la vida misma.